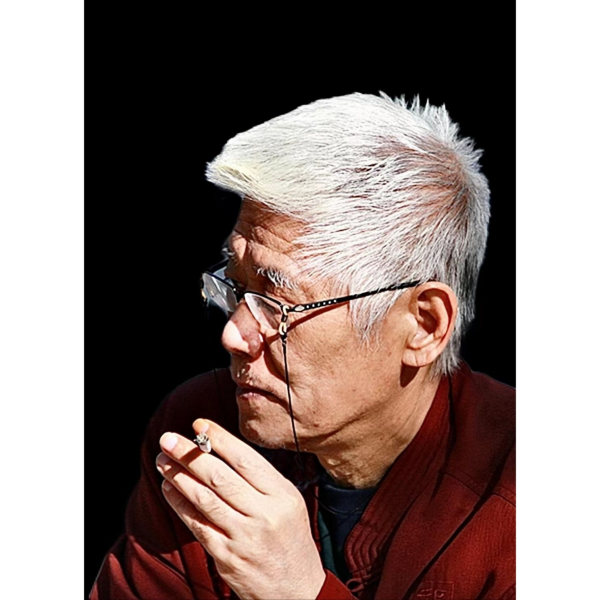

星辰文艺 | 李林:谈罗宏的湖湘写作 ——兼评《湖南为什么这样红》

(作家罗宏)

2014年,旅居广东的湘籍评论家、作家、剧作家罗宏教授推出了长篇小说《骡子和金子》——一位名叫骡子的湖南马夫的故事。在红军长征途中著名的湘江战役中,马夫赶的马被炸死,马背上驮的红军银行的金子散落一地,在金子的诱惑面前,马夫没有起贪心,而是携带金子追红军,历经千辛万苦,一个人长征走到陕北,把金子交还给了红军。小说推出后取得全国性影响,该小说(含电子书)销量40万册,转让了6项版权,该小说含衍生作品获广东省五个一工程奖、广东鲁迅文艺奖、全国美展优秀作品奖、广东戏剧节五项大满贯奖等十余项政府奖。新华社、《人民日报》、《解放军报》等媒体争相报道并发表相关评论文章达上千篇,称其为“主旋律创作的精品力作”——这是罗宏湖湘写作的开始。

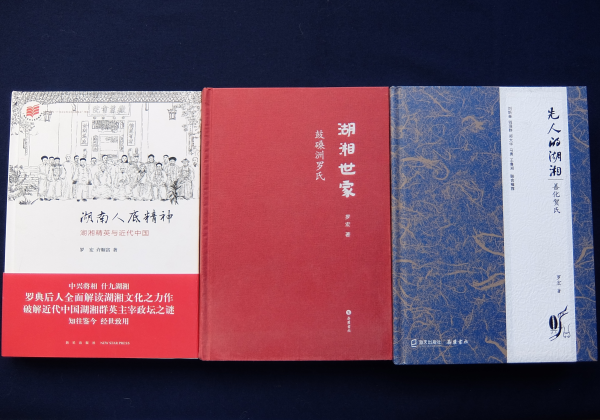

此后,罗宏转入湖湘文史研究和写作,潜心史料和调研长达十年,他先是以近代湖湘文化和湖湘世家为研究对象,最先推出史论著作《湖南人底精神:湖湘精英与近代中国》,接着又根据其父亲家族罗氏和母亲家族贺氏的历史推出了姊妹篇文史著作《湖湘世家:鼓磉洲罗氏》和《先人的湖湘:善化贺氏》。这三部著述共140万字,均为学术类畅销书,在学界获得好评和关注。钱理群、刘斯奋、龚曙光、郑大华、梁鸿鹰、唐浩明、王跃文、马勇、王鲁湘、秦朔等各界名家倾情推荐,有专家还认为,罗宏将家史写成了国史,私史写成了公史,野史写成了正史。

(罗宏历年著作)

罗宏是湖湘之子,父系罗典家族和母系贺长龄家族,都是湖湘近代史上著名的文化世家。罗贺两大家族在湖南近现代史上名人辈出,深度地介入了历史,业绩可圈可点,这不仅给罗宏的湖湘写作提供了丰富的素材,也培养了罗宏浓厚的湖湘情怀。罗宏三十岁之前扎根于湖南本土,三十岁后在广东工作,但是其乡音未改,乡愁未断。在广州大学退休后,他谢绝了纷至沓来的商业写作邀请,一头扎进了故纸堆爬梳浩瀚史料,并多次回到湖湘大地实地走访,全力以赴写湖湘。罗宏笔下的湖湘作品如此出色,写出了作者的真情实感,这份桑梓之情,我们是有目共睹的。

纵观罗宏的湖湘写作,其著作有个明显的特点,那就是非常善于总结提升。比如对湖湘经世派,一般人只是就事论事说经世派的特点是务实,但罗宏却能从嘉道以来的时代背景和清代的学术发展脉络来阐述近代湖湘经世学风,认为湖湘经世学派的崛起既是我国这一古老学风的再次复兴,也是对乾嘉学风的纠正和补充,还顺应时变的需求调整,如此才能彰显经世派在中国思想史上的本来面貌和应有地位,这就把经世派在中国思想史上的地位大大提高了。还有岳麓书院的地位,一般人只是就事论事地说岳麓书院历史悠久,英才辈出,可是,罗宏还看到了岳麓书院对近代湖湘英杰群体的摇篮作用,尤其是关注到乾嘉年间岳麓书院的特殊贡献。他敏锐地观察到罗典三师徒薪火相传的关系,将其命名为罗典的书院时代,而近代湖湘英杰群体前两代人都傲立于那个时代,从而使我们对岳麓书院有了更加深刻的认识。罗宏的思想穿透力,为他的湖湘写作加分不少,也给湖湘文化增色不少。

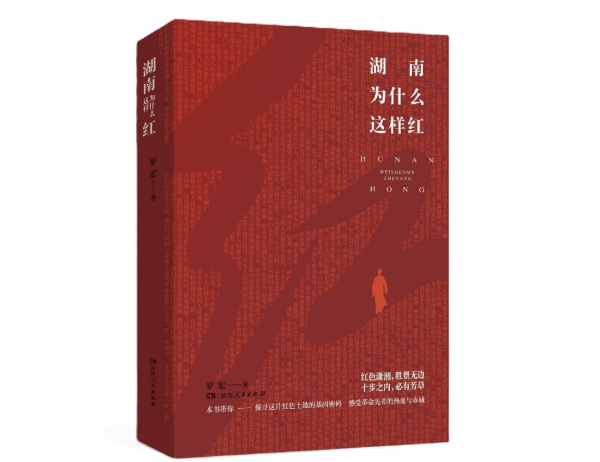

2020年,罗宏应邀承担《湖南为什么这样红》的撰写重任,我作为湖南人民出版社的代表,全程陪同罗宏教授在三湘四水的红色老区采访调研,近距离感受了他的敬业精神和对故乡湖南的深切热爱之情。

在中国革命的宏大星图中,湖南为何如此光芒夺目?这片土地如何孕育了如此众多改写历史进程的革命英杰?湖南革命者群体对中国革命有哪些重大贡献?

在2025年湖南人民出版社出版的新书《湖南为什么这样红》中,罗宏对上述问题进行了历史的回溯和哲学上的思考。此书不是强调湖南革命者和非湖南革命者的革命共性,而是强调湖南革命者与非湖南革命者相区别的革命个性,强调湖南革命者对中国革命的独特贡献,揭示湖南革命者为何具有这些革命个性和革命贡献。史料显示,中国革命历史进程中,湖南人的广泛深度参与极为重要,尤其是以毛泽东同志为首的湖南革命领袖群体的参与,决定了中国革命道路的选择。

近代以来,中国受到帝国主义列强的欺辱和压迫,面临亡国危机。在湖湘大地上出现了经世派、洋务派、维新派、共和派等群体,前赴后继地探索中国向何处去的救亡图存道路,但这些探索均以失败告终。在这样的历史背景下,以毛泽东同志为代表的湖南革命英杰群体崛起,他们深受湖湘文化的影响,也吸纳了前辈湖湘英杰的经验与教训,形成了该群体的鲜明特色:第一,具有以改造中国为己任,经世济民的远大政治抱负,积极地投入政治斗争;第二,具有担当天下舍我其谁,敢于牺牲、百折不挠的豪杰精神或称英雄主义人格姿态;第三,在政治斗争中始终坚持“实事求是”的思想路线,与全体中国共产党人和人民群众一起求索奋斗,走出了一条马克思主义与中国国情相结合的革命道路,创造性地总结出了农村包围城市、武装夺取政权的中国革命理论,为实现人民解放和民族独立作出了杰出贡献。

湖南革命者选择以革命的方式救中国,不仅仅是因为接受了马列主义的启蒙,还与中华优秀文化传统的滋养相关,尤其是和屈原、王夫之等建构的湖湘文化传统有关。中国革命不仅仅来源于马列主义在中国的传播,中华优秀传统文化也是中国革命的重要精神资源。书中以令人信服的笔触,从“中原南移”的文化大迁徙开始,追踪理学入湘、湖湘学派形成到岳麓书院贡献的清晰脉络。作者敏锐指出,“江西填湖南”远非单纯的人口流动,实为一场“重大的文化植入”——正是这文化基因的播种,使湖湘大地从边缘进入中华文明主流进程,为英杰群体崛起奠定了深厚的信仰体系与行动规范。王夫之作为“精神导师”,其“华夷同祖”的民族观与“力行致用”的哲学观,经湖湘子弟八十载锲而不舍的尊崇与传承,最终化为湖南革命者的重要道德精神支撑。

在罗宏笔下,革命绝非单纯的政治或军事行动,它首先是一场基于人类“应该如此”之追求的“神圣道德事件”。作者通过谭嗣同慷慨赴死、陈天华投海明志等湖湘英烈的壮举,令人信服地阐释了革命者“为真理而战”的英雄主义与牺牲精神背后所蕴含的超越现实的理想追求。书中对中共创始群体的叩问尤为震撼:“这些衣食无忧的富家子,为什么毅然向自己所依附的阶级宣战?”答案直指道德初心——对公平正义的觉悟使他们将革命视为“道德献祭”。作者更将“大本大源”解读为青年毛泽东“重塑民族新人格”的理想,强调其救国抱负与人格理想本是一体两面。这一道德维度的发掘,不仅是对革命者精神世界的深层探索,更是对中国特色社会主义核心价值观建设的深刻启示——革命的成功,首先有赖于灵魂的纯粹与升华。

细读《湖南为什么这样红》,我们还发现,作者以浓墨重彩追溯毛泽东同志如何将湖湘文化“经世致用”传统与马克思主义实践论相融合,在血与火的考验中锤炼出“实事求是”这一指引革命胜利的毛泽东思想活的灵魂。书中深刻批判了将革命削足适履去符合“理论教条”的荒谬,痛切指出中共早期“走工运的革命道路”脱离实际导致的挫折。从《湖南农民运动考察报告》到古田会议,毛泽东同志的每一步探索都是“实事求是”的胜利凯歌。

纵观全书,作者匠心独运地采用了文学化随笔的笔法。书中“韶山出了个毛泽东”“一寸湖湘一寸血”等充满诗意的标题,以及大量缜密而不失活泼的文学语言,将历史书写从经院式的枯燥中解放出来。同时,“抓大放小”聚焦历史关键节点的叙事策略(如详写三湾改编到古田会议确立“党指挥枪”的曲折历程),以及对领袖的非神化的视角,使历史人物血肉丰满,思想可亲可学。

《湖南为什么这样红》的出版,不仅让我们看到了近代以来湖南革命的历史全貌,更是通过湖南共产党人的坚贞信仰与不懈追求折射出中国共产党人的精神风貌。它是一次对革命精神谱系的重溯与重构,当书中深情写下“湖南革命者群体一旦闻风而动,便兵强马壮,浩浩荡荡”时,我们看到的不仅是历史,更是那“心忧天下、敢为人先”的湖湘精神在时代长河中的澎湃不息。

此书犹如一把思想钥匙,打开了理解中国现代革命的全新维度——在中华文明的深厚土壤中,在实事求是的实践熔炉里,革命的密码得以破译,历史的必然由此铸成。

总之,湖湘给了罗宏创作以神奇的灵感和丰厚的素材,罗宏也以出色的湖湘写作给了故土湖湘以别开生面的讲述和讴歌。

【人物简介】

罗宏,南京大学文学硕士,现任广州大学教授,广东省文化学会副会长,知名评论家、作家,至今已发表、出版论文专著百万余字,影视作品四百余集,文学作品百万余字,代表作品有史学论著《湖南人底精神》,长篇小说《骡子和金子》等。

【作者简介】

李林,华东师大历史系硕士研究生毕业,媒体人,出版人,公益人。

【来源:星辰在线】