教天下

——记毛泽东的国文教师袁吉六

彭图湘

一九六五年春,北京,中南海。

毛泽东主席邀请文化教育界名流郭沫若、章士钊、王季范、周世钊等作客,用辣椒炒肉,豆豉辣椒蒸鱼等家乡菜招待客人。席间,回忆起昔日湖南省立第一师范的那位国文教员,赞不绝口。

章士钊感慨:“此老通古今文史。”

郭沫若:“斯人教天下英才。”

毛泽东听了笑道:“英才过誉,但‘教天下’则符合袁老身份。”

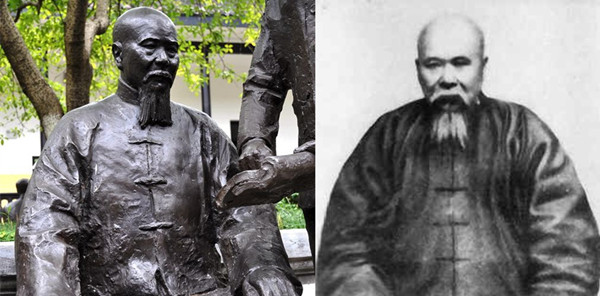

(图片来源网络)

这位受毛主席尊称“袁老”的教员,系清同治七年(公元1868年)农历四月生于保靖县葫芦寨袁家坪老屋,一九一三—一九一九年在湖南省立第一师范学校任国文教员的袁吉六先生。袁吉六先生榜名仲谦,派名士策,字吉六,隐含“原籍葫芦”之深意。

袁氏,汉族,祖籍湖南新化县,先祖袁文宗坤仲,精皮革手艺,清朝初年迁来保靖葫芦寨营生,为苗乡民众制作皮鼓、皮箱、皮钉鞋等。第二代后渐有积余,始置田产,建住宅。清朝末年,葫芦地方一度匪患祸民,民风不振,经济萧条,殃及袁氏家族,第四代后家道日渐衰落,至袁吉六这第七代,已家境苦寒,捉襟见肘。

袁吉六三岁失怙,父亲窜乡走寨卖豆腐,维持一家生计,然心志不泯,复学应试,光绪二十年终于考中秀才,乡人赞他是打豆腐出身的穷秀才。袁吉六自幼好学,得家父指教,通读诗书,矢志不懈。12岁又蒙苗族举人石明山留在家下课读,更加勤奋。石明山爱其好学、聪慧,又将袁吉六荐送古丈许光治先生家“寄住求学深造”。

清光绪八年,辰沅道台官来葫芦寨巡视屯仓,下榻刘家顺客栈,为了清静,竟令随从人将客栈猪栏的猪统统驱赶至郊外。袁吉六家在道台官宿舍隔壁,见此欺民之事,气愤难平,待道台官入睡,就将自家门窗打开,有意高声朗诵诗文,令道台官彻夜不能合眼。翌日天刚亮,道台官就命令随从去抓住袁吉六,气急败坏责问他为何通夜朗读,影响他人睡觉。袁吉六毫不畏惧,从容回答:“夜读诗文是我的习惯,读书声越大记忆越深刻。”又反诘:“老爷少时若没有刻苦读书,今日怎能作此大官?”道台官觉得这话有道理,但仍然想为难一下眼前这少年。说:“既然你如此发奋攻读,腹内必有才华。我想出一上联,你若对得上则罢,若对不上,我要打你的嘴巴!”袁吉六回答:“但愿应对。”道台官看看袁吉六,念出上联:“小学生兰衫扫地。”袁吉六瞄了道台官一眼,张口应答:“老大人红顶冲天!”道台官忍不住击掌赞道:“对的好!妙!莫道苗疆人愚昧,生平少见此奇才!”

清光绪十年,袁吉六脚穿水草鞋,肩背书笔包袱,爬山涉水,日行七十余里,首次赴保靖县城参加科举初试。他从容入场,临试不慌,经三场严试,成绩优秀,获得府试资格。同年,袁吉六又徒步三日,行一百八十余里崎岖山路,去永顺赶考。家无分文供他路费,袁吉六就自想办法,备办锅粑和苞谷粉当干粮,以防饥荒。进考场之前,袁吉六将几块锅粑塞进左手衣袖内,以防考试中饥饿。他那异样的左手衣袖引起了监考官的注意,怀疑他“夹带”(作弊),责令其站起来检查。袁吉六问心无愧,坦然起身,衣袖几抖,袖中锅粑落在桌上。监考官发现这是穷苦学生,二话不说默默走开了。考试结束,袁吉六榜上有名,考中秀才。消息传到葫芦寨,人人欣喜,笑称袁吉六是“锅粑秀才”!

袁吉六并不自满,反而更加谦虚,勤奋苦读。清光绪二十三年八月(公元1897年)29岁赴长沙省院参加考试,中丁酉科举人。中举后,回祖籍新化县白莲村省亲,娶戴氏常贞,婚后仍回葫芦寨。

葫芦寨场头原有咸丰末年修建的“美基桥”,方便葫芦河两岸交往。连年春洪冲击,时有损毁,虽多次维修,仍岌岌可危。场上绅士罗凤占等无视民意,却发起捐派钱粮,在葫芦河畔兴修关帝庙,杀猪宰羊,敬奉菩萨。袁吉六中举回来,目睹此情,怒斥召集修建庙宇之人:“拿老百姓的钱粮不修桥而修庙,信鬼信神,有什么好处?居心何在?”越说越气愤,带人掀翻了关帝庙菩萨,一火焚化。袁吉六当即倡议建桥,并带头捐款,乡民纷纷响应,有钱出钱,有力出力,建成了一座名副其实的美基桥。

袁吉六深感葫芦苗乡文化落后,乡民愚昧无知,不利经济发展和民族团结,遂矢志终身不入仕途,致力于苗乡教育事业,培育人才。他利用关帝庙办了一所私塾,传授知识。亲自任教,负笈求知者络绎不绝。他曾在葫芦寨、排若、古丈等苗乡土寨教育多年。当地交通闭塞,经济落后,有的学生连买书的钱也没有,袁吉六拿出自己著作手稿和名师佳作来教学生。袁吉六得钱不买田置地,而用于购书兴学。葫芦寨曾流传这样的佳话:“大富人家家财万贯,袁吉六藏书万卷。”

定居葫芦寨的袁氏家族人口繁多,族内出现宵小,上下不睦。袁吉六尽力规劝无效,又不敌家族咄咄威逼,时年44岁的袁吉六只好于民国元年(公元1912年)离开生活了大半辈子的葫芦寨,迁居祖籍新化县孟公乡白莲村。

一九一三年春,湖南省立第四师范学校创立,袁吉六应陈润霖校长之聘,任该校国文教员,毛泽东也刚好以第一名成绩考入了该校。次年春,省署令省立第四师范学校并入“湖南省立第一师范学校”,“四师春季始业和一师秋季始业的学生编入一级,毛泽东先编在预科三班,后转入本科一部第八班。”袁吉六就是这第八班的国文教员。教员中,袁吉平是最通文字学的国文教员,年龄最大,又留着胡须,所以学校里师生都称他“袁大胡子”。他酷爱学生,要求又极高、极严,以其讲解精辟,学识渊博,深受学生爱戴和欢迎,他的立身处世、谆谆教诲令学生们终身难忘。

(袁吉六影视形象。图片来源《恰同学少年》)

袁吉六先生十分器重毛泽东,尤其赞赏他的文学才能,除在课堂上讲授古文,他还在课余时间找毛泽东到自己房间里耐心指教,要毛泽东多读、多写、多想、多问,“文章妙来无过熟”。他直言不讳地批评毛泽东所写的半文半白的文章是“新闻记者的手笔”。袁吉六最重古文的教学,毛泽东在一师承他教授五年半时间(按学制毛泽东多读了半年)。袁吉六先生的书从不外借,但他乐意借给毛泽东,介绍毛泽东读好古典文学作品。毛泽东打心眼里欣赏袁先生的读书方法,并习以用之。学习过程中,毛泽东始终坚持“不动笔墨不看书”。除了在书上随意写眉批和密加圈点,还不忘写读书笔记,留下心得。

毛泽东爱好文学,一贯喜读古文,袁吉六先生的治学精神给了他很大的鼓励。有天他买来一部《韩昌黎全集》,发现错别字不少,便借袁吉六先生批注、圈点过的版本一一校正,袁吉六先生大加赞赏毛泽东的这种刻苦学习精神,夸他的文章大有“孔融笔意”,并不时将毛泽东的文章贴在学校事务室对面的走廊上,批给同学“传观”。

一九三六年,毛泽东在延安同美国记者埃德加·斯诺的交谈中,曾这样说起自己就读湖南省立第一师范学校时的国文教师:“学校里有一个国文教员,学生给他取了‘袁大胡子’的绰号。他嘲笑我的作文,说是新闻记者的手笔,他看不起我视为楷模的梁启超,认为半通不通,我只得改变文风。我钻研韩愈的文章,学习了古文体,所以多亏袁大胡子,今天我在必要时仍然能写出一篇过得去的文言文。”

袁吉六先生不仅关心毛泽东的学习,而且关心和支持毛泽东的正义行动。一九一五年上半年,省议会新规定,秋季开学每个学生要缴纳学杂费10元,这是个不小的数字,穷学生无法承受,心惶惶。探知这个苛刻的规定竟然是一师校长张干为讨好上司建议的,就嚷嚷赶走张干。在九班同学发动下,全校罢课了,揭发张干不忠、不孝、不仁、不悌的传单四处可见。毛泽东则认为这样做还不够,没有击中要害,他说,我们要反对他当校长,把他拉下校长宝座来,揭发他对上阿谀奉承,对下专横跋扈,办学无方,贻误青年的事实。他还亲自起草了一个传单,与罢课发起人商量后立即印刷,在学校广为散发。省教育司派督学来校调处,许以下学期张干不来了。张干为此大怒,要挂牌开除毛泽东等十七名“闹事”学生。袁吉六先生极为反对张干此举,并极有远见地在公众场合多次评价毛泽东:“挽天下于危亡者,必斯人也。”袁吉六、杨昌济、徐特立、王季范、文维真等教师再三坚持,张干才不得不撤销了开除毛泽东等人学籍的决定。袁吉六等教师的言行,深刻影响了从小立志救民于水火的毛泽东、罗学瓒、周世钊、邹蕴真等学生。

袁吉六先生学识渊博,不入仕途,一九一六年夏,他以“年迈体弱”为由,婉拒湖南省长兼督军谭延闿请其出任省府机要秘书,谭延闿后来出任行政院长,再次邀请袁吉六任国史馆总编修,袁吉六也推脱了。袁吉六先生致力于教育事业,先后在长沙私立明德中学、长郡中学、湖南省立第一师范、湖南高等学堂讲授古典文学,姚李满天下。

一九二九年,五十三岁的袁吉六回到新化戴家氹卜居,集中精力著书立说。他的女儿袁婉惠常侍左右,帮他磨墨、查字典,抄写文稿。孙辈不忘袁吉六先生认真创作的种种情形:“著《文字流源》这本书时,有时碰到一个难字,往往废寝忘食,行坐不安,直到解决问题,方才高兴。”

袁吉六先生晚年撰有《文字流源》、《文学史》、《文学要略》、《书法必鉴》、《分类文法要略》等著作。

袁吉六先生因积劳成疾,公元一九三二年农历四月初二在新化县乱世,享年六十四岁,安葬于隆回县高坪区孟公乡白连村。一九五二年,身为共和国第一要人、日理万机的毛泽东,竟拨冗挤繁,亲笔恭书了“袁吉六先生之墓”碑文,缅怀师长,碑文笔笔墨饱,字字情浓,蕴含着无尽的尊崇和哀思。

这一方不同寻常的碑文,现镌刻在保靖县城北的袁吉六先生衣冠冡前,供人瞻仰。幽雅、大方的衣冠冡,耸立濒临酉水的翠崖之上,毛泽东尊师的美德和袁吉六先生不朽的风范相得益彰、光耀日月。

2018年1月31日

【来源:星辰在线】